古典学エッセイ

篠塚千惠子:表紙絵《ルドヴィシの玉座》(2021年10月掲載)に寄せて(その4)

《ルドヴィシの玉座》の故郷をロクリとする仮説は、「アフロディテの誕生」を表したピナクス(「その3」の図12-13)の公表によって劇的に強化された。では《玉座》はロクリのどこに設置されていたと考えられるだろうか?

マラサのイオニア式神殿がその候補に挙げられたのはヘルムート・プリュックナーの1968年の著作においてである。彼はハイデルベルク大学に提出した博士論文を基に『ロクリのテラコッタ浮彫:ロクロイ・エピゼフュリオイの祭儀史寄与』(「その3」の文献2)を刊行した。題名から明らかなように、彼の研究目的は《ロクリのピナケス》にあった。《玉座》の設置場所の考察はそこから派生した産物として巻末の補遺で扱われている(「その3」の文献2, pp.89-91)。母校のコレクションをはじめとしてイタリア国外のあちこちに分散している《ピナケス》断片、その数はオルシ発掘の厖大なピナケス断片に比べれば物の数ではなかったが、その総カタログを作成、それらの作例とレッジョ・ディ・カラブリア国立考古学博物館の所蔵品の調査を合わせることによって、さらには古文献並びに先行研究文献を博捜、渉猟することによって、独自の類型分類と図像解釈を提示した。それはまさしくザンカーニ・モントゥオーロの研究に基づいて形成されてきた従来の《ピナケス》の分類解釈に挑戦状を突きつけたかの如き大胆な仮説だった。

それまでの《ピナケス》解釈はリウィウス、ディオドルス・シクルスに依拠して、ペルセフォネがロクリを代表する、主神に近い女神だとする考えを根底に据えていた。《ピナケス》はペルセフォネ信仰の諸相を映し出したもの、たとえアフロディテとの連合が見られるとしても、本質的にペルセフォネを中心とした場面――ハデスによる略奪と結婚(「その3」の図2-3)、一連の婚礼準備と祭儀(「その3」の図8-10)――から成り、《ピナケス》のペルセフォネは死者たちに君臨する女神というよりも、むしろ結婚を間近に控えた乙女たちを守護する女神ないし彼女たちの神的手本として現れ、そこにロクリ特有のペルセフォネ観が見てとれる、云々。

それに対して、プリュックナーは、ロクリではむしろアフロディテが主神的存在だったとする考えを打ち出したのだ。《ピナケス》に散見される確実にアフロディテと判断される表現(図1、「その2」の図8、「その3」の図11など)だけでなく、それまでペルセフォネとロクリの乙女たちとの繋がりを示唆するものと解釈されてきた一連の婚礼準備と儀式の場面(「その3」の図8-10など)にもアフロディテ的要素を認め、《ピナケス》に占めるアフロディテ表現の割合がペルセフォネ表現のそれに劣らないとして、マンネッラの峡谷地帯におけるアフロディテ祭儀の存在を主張した。

さらに彼は、ユスティヌス21, 3(ポンペイウス・トログス ユニアヌス・ユスティヌス抄録『地中海世界史』をユスティヌスと略称)とピンダロスのピュティア祝勝歌第二歌18-20の古註に依拠して、次のようにロクリにおけるアフロディテ祭儀隆昌の有様を再構成した。ロクリのアフロディテは戦争、売春、結婚、母性を司るオリエントの大母神に由来し、すでに前5世紀前半にはその信仰はロクリの国家存亡の危機に誓願されるほど重視されていた。前477/6年、レギオン僭主アナクシラスによる侵攻という危機に陥ったロクリ市民は自分たちの娘をアフロディテ奉仕のために売春させると誓約した。その危機をシラクーサ僭主ヒエロン(一世)が救い、それがピンダロスをして〈あなたを、デイノメネスの子[ヒエロン]よ、家の前で歌い上げるのは、なすすべを知らぬ戦の辛苦からあなたの力で解放され、安堵の眼差しを得た西ロクリスの乙女〉(内田次信訳[ ]内は筆者)と歌わしめた。マンネッラの聖域での大量の《ピナケス》奉納にはこの危機の際のロクリ市民たちの誓願が大きく作用していたにちがいない。前4世紀半ば前後のシラクーサ僭主ディオニュシオス二世のロクリ支配時にもアフロディテ崇拝が盛んだったことは、この僭主の数々の悪業エピソードから窺われる(ユスティヌス21,2-3)。その後も女神の信仰が衰えず続いていたことは、ロクリが生んだ女流詩人ノッシスの前300-275年頃のエピグラム(『ギリシア詞華集』IX, 332, 604-605)が雄弁に物語っている。たとえば、こんな風に――〈いざわたしたち神殿に詣でてアプロディテの御像を拝し、黄金もて巧みに作られたその様を見ましょうよ。これを建てたのはポリュアルキス、その美しい体から多くの

才気溢れる気鋭の学徒が投じた一石が学界に与えた衝撃と波紋はさておくとして、プリュックナーはノッシスがこのように歌いあげたアフロディテ神殿こそマラサのイオニア式神殿だったと推理したのである。この神殿はペーターセンたちが明らかにしたように、前5世紀にそれ以前からあった古い神殿を建て替え拡張したものだった。改築が前5世紀のいつのことだったかは前半説と後半説に議論が分かれていた。しかし、神殿西正面から発見された二体の大理石彫刻(「その3」の図5-6)が様式的に前5世紀後半に年代づけられるため、建て替えも同じ時期とする考えが強かった。兄弟のようによく似た二体はペーターセン以来ディオスクーロイと解釈され、ほぼ定説となっていた。古文献(ストラボン6, 1,10=C261;ユスティヌス20, 2-3)によれば、クロトンの圧倒的多数の軍勢を無勢のロクリ軍がサグラ河畔で迎え撃ったとき(前6世紀後半)、スパルタから海を越えてディオスクーロイが救援に駆けつけ奇跡的勝利を得たという。彫刻が表しているのは、双子の英雄がトリトンに運ばれてロクリに上陸、今まさに馬から飛び降りるところ。

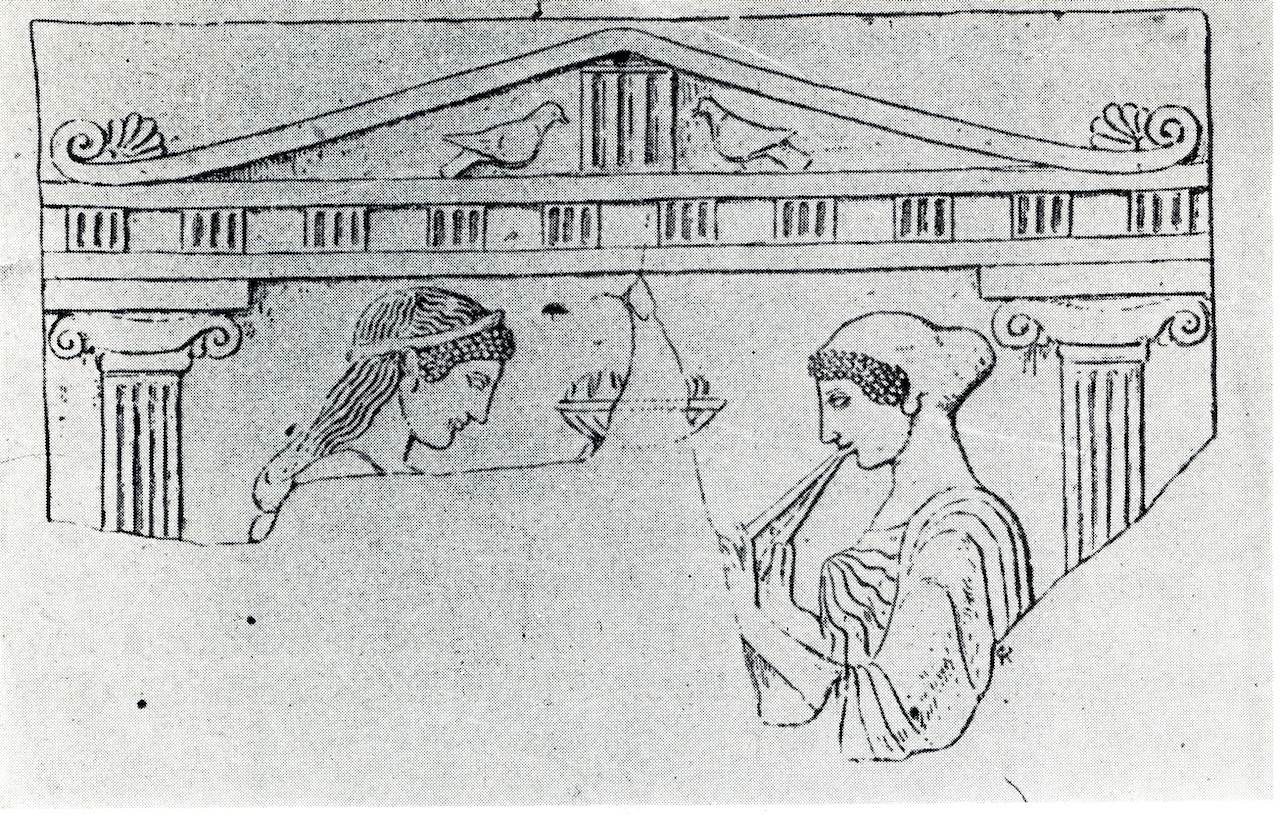

プリュックナーはこのディオスクーロイの彫刻は前5世紀後半だとしても、神殿自体はすでにその前に建造されていたと考えた。彼がこの神殿の主人を今まで誰も口にしなかったアフロディテとした主な根拠は、アフロディテ関連の《ピナケス》にイオニア式神殿が表現されていることにあった。図1のアフロディテとヘルメスの礼拝像の収まった神殿はイオニア式ではないか。他にも、アフロディテのアトリビュートである鳩の装飾が破風に見られる神殿もイオニア式円柱に支えられていた(図2)。ドーリス式神殿が主流のマグナ・グラエキアではイオニア式神殿はきわめて珍しい建築だった。《ピナケス》の塑像作家は単に想像の産物として表したのではない、実際にロクリでイオニア式のアフロディテ神殿を見たのだ、それを――むろん見た通り忠実にではないにしても――表したにちがいない(「その3」の文献2, pp.27-30)。

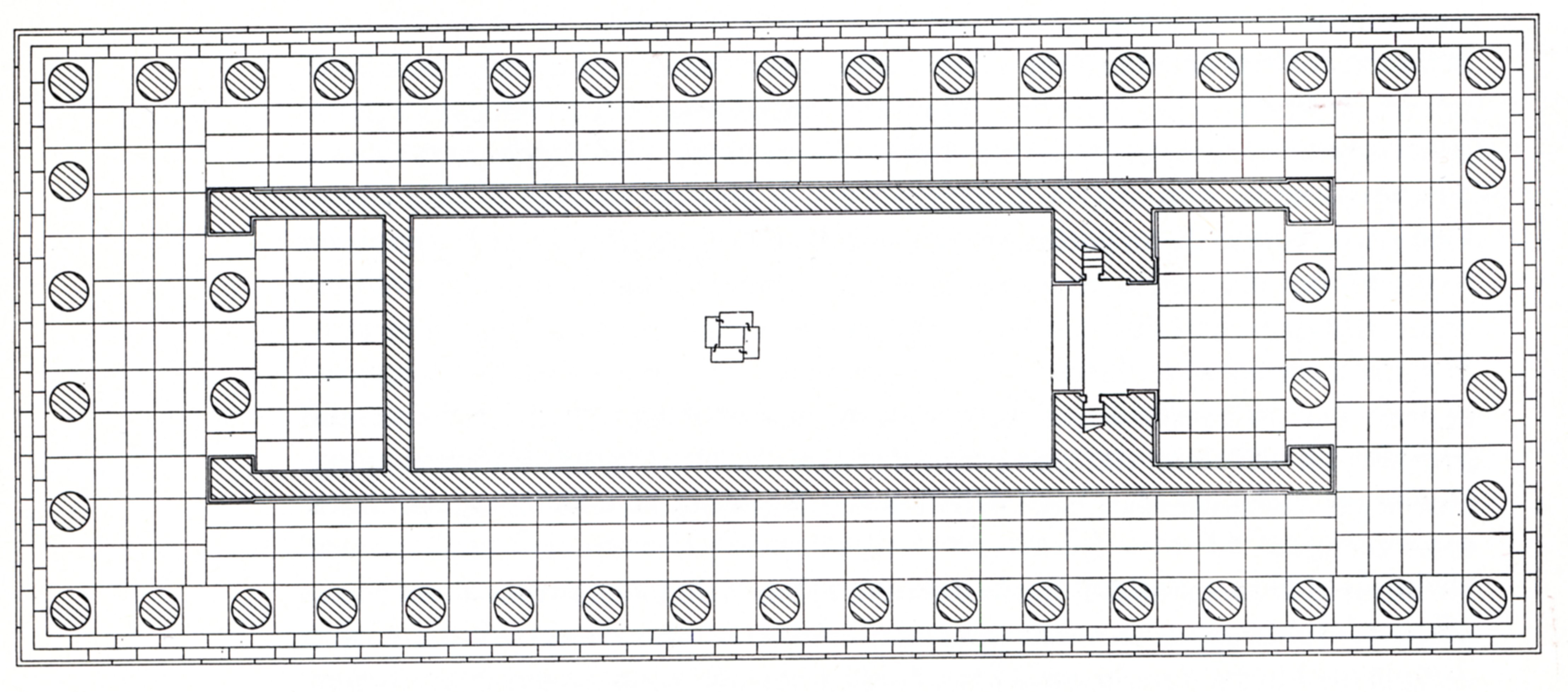

ペーターセンが夙に指摘していたのだが(「その3」の文献4, p.186)、この神殿の内部(つまりナオス)中央には、切り石加工の石のブロックで囲われたほぼ正方形の穴があった(図3)。プリュックナーはこれに注目した。神殿の中心をなす場所に一体何のために穴が掘られたのか、何故このようにわざわざ切り石ブロックで囲っているのか、これまでその解明を試みた者はいなかった。それは、祭壇ないし礼拝像の台座でも奉納物埋蔵坑(bothros)でもなく、神殿内での祭儀にきわめて重要な役割を果たした聖なる穴、海から上がるアフロディテが初めて大地に触れた場所を象徴する至聖所なのだ、プリュックナーはそう考えた。そして、それを囲う切り石の上に《ルドヴィシの玉座》が柵ないし衝立の如く置かれていたと推理した。〈誕生がここで、この場所で行なわれているという生き生きとしたイメージを物語る〉ために(「その3」の文献2, p.90)。

嗚呼、しかし、問題はここからなのだ。筆者がこれまで敢えて触れることを避けてきた《ルドヴィシの玉座》の本来の設置場所をめぐる複雑怪奇な問題があるのだ。それはすでに19世紀末から投げかけられた難問だった。

プリュックナーが聖なる穴の衝立として置いたのは《ルドヴィシの玉座》だけではなかった。もう一つ、ペア(対)の玉座があった――《ボストンの玉座》と通称される、《ルドヴィシの玉座》とほぼ同形の三面浮彫(図4-6)。アフロディテ神殿の中心をなす聖なる穴はこれらの

《ボストンの玉座》が発見されたのは《ルドヴィシの玉座》発見から7年後(1894年)、場所はローマのルドヴィシ家の敷地の近くだったという(文献1、「その1」の文献9)。発見の詳細は深い霧に包まれたまま、この作品は古美術商の許で公開された。あの《ルドヴィシの玉座》の片割れのような彫刻がまたしてもローマで見つかった!《ルドヴィシの玉座》は喉から手が出るほど欲しくても、すでにイタリア政府が内々にルドヴィシ家と交渉して買い上げを決めているらしい。それなら、せめてその片割れを手に入れたい。今なら(文化財国外流出を禁ずる正式な法令が発布されていない今なら)可能だ。欧米のコレクター、美術館が色めきたったことはいうまでもない。コレクターにしてボストン美術館の買付け代理人でもあったネッド・ウォレン(Edward Perry Warren)がすぐに手を打ち購入(1896年)、その後ボストン美術館に入り、1909年の同美術館の柿落としに一般公開された。

出現当初から贋作の噂が囁かれ、真贋論争がギリシア美術史の碩学たちのあいだで延々と続いた。その論争のなかで《ルドヴィシの玉座》が言及されずに済むことはなかった。何しろ、唯一無比と考えられていた不思議な形状の彫刻が何と、もう一つあったのだから。これほど姉妹の如く似た二作が別々に、無関係に制作されたはずがない。対作品として作られ、聖域に一緒に置かれていたにちがいない。いや、ボストンのそれは様式的に少し時代が下るものだ、後からルドヴィシのそれに追加されたのではないか。いやそうではない、《ルドヴィシの玉座》がローマに――ポルタ・コリーナのウェヌス・エリュキナエ神殿を荘厳するために、あるいはサルスティウスの庭園を装飾するために――運ばれて来た時に追加されたもの、つまりローマ彫刻なのではないか。いやいや、これはまったくの贋作だ……。真贋論争は美術愛好家たちやゴシップ好きのマスコミにも広まり話題にされるようになった。メトロポリタン美術館の元館長トマス・ホーヴィングは、古代から現代までの贋作をセンセーショナルに扱った本のなかで(文献1)、贋作説の急先鋒マルゲリータ・グァルドゥッチの論文(文献2)に大幅に依拠しながら《ボストンの玉座》を贋作として滔々と語った。

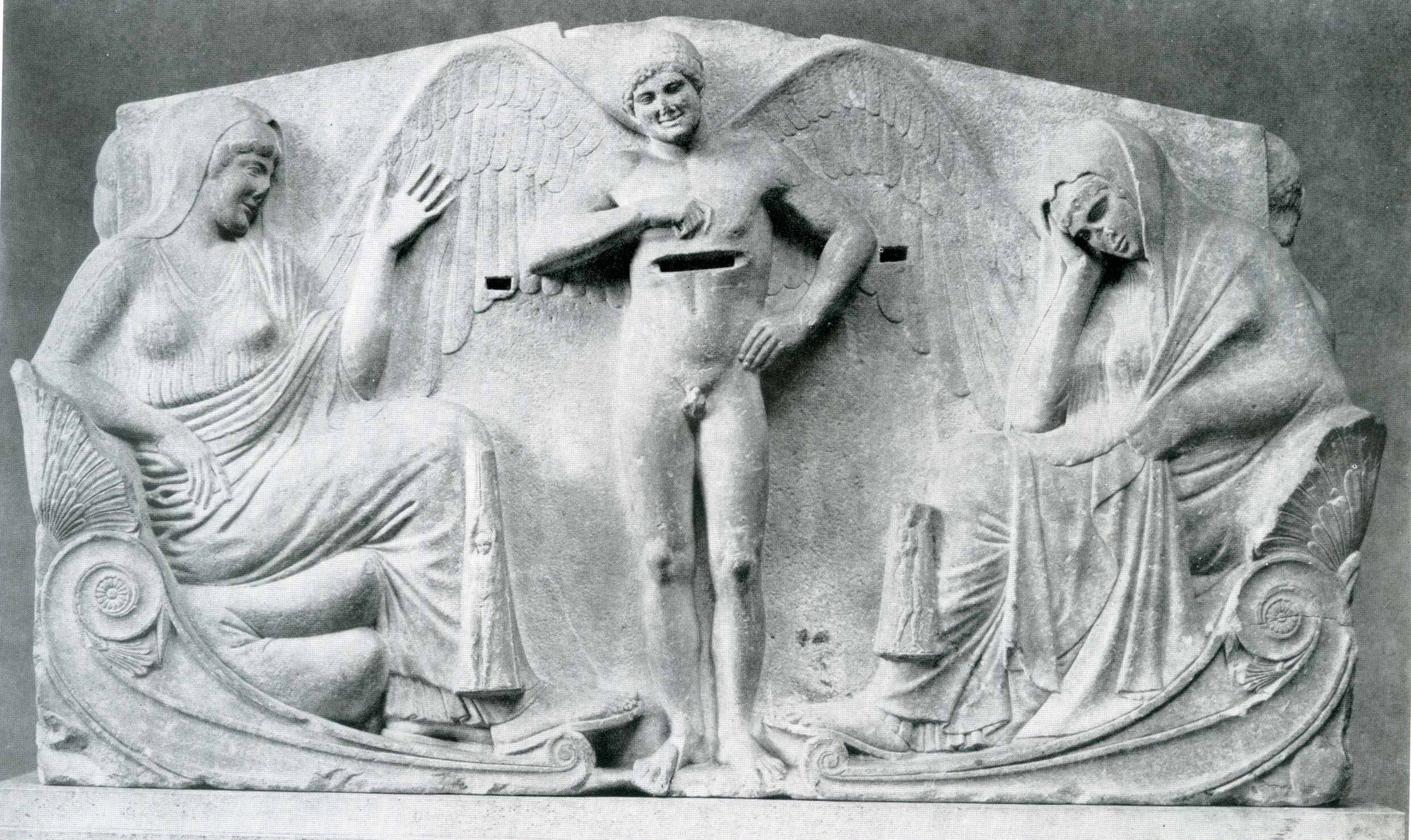

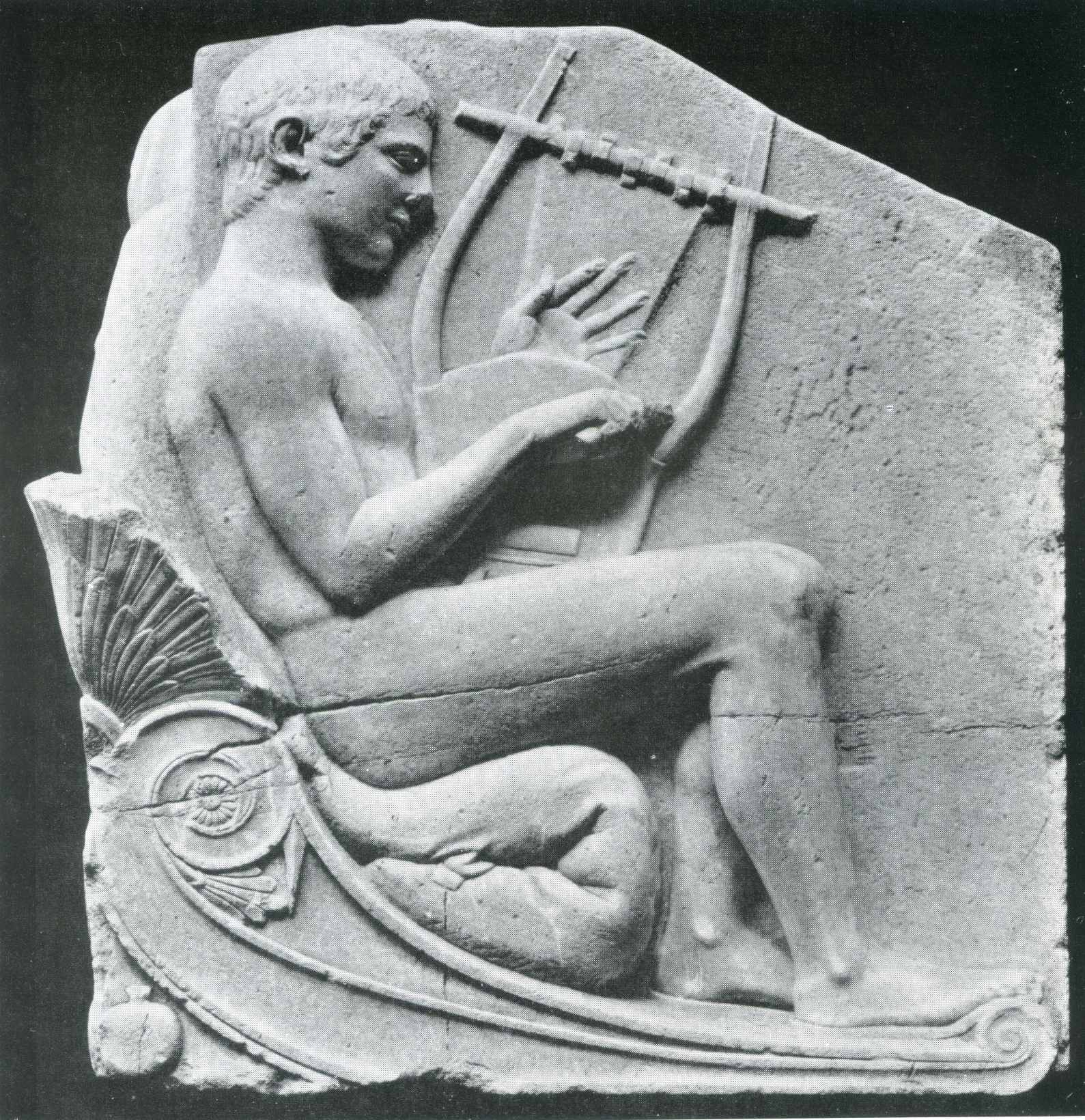

しかし、《ボストンの玉座》の真贋をめぐる議論は発見以来優に一世紀を越えるあいだ錚々たる学者たちによって真剣に戦われてきたのだ(文献2, pp.49-55でグァルドゥッチが長きにわたる論争史を詳述)。バーナード・アシュモール(「その3」の文献5)もエリカ・ジーモン(1927-2019年)も真作とみなしていた。筆者が「その2」で何度も引用したジーモンの著書(「その2」の文献1)は題名こそ『アフロディテの誕生』となっているが、実は、その後半は《ルドヴィシの玉座》の対作品としての《ボストンの玉座》の主題解釈に当てられている。この主面(図4)にはどこを探しても類例の見つからない、まさしく唯一無比の神話場面が表されていた。それまで数多の仮説が提示されたが、アドニスをめぐるアフロディテとペルセフォネの争いの神話に取材した場面とみなす解釈(文献3)が多くの支持を集めていた。ジーモンはこれに対して、エロスが秤にかけているのはアフロディテの恋人アンキセスとエオスの恋人ティトノスの運命であり、アフロディテが微笑み喜びの身振りをしているのはアンキセスの死すべき運命、エオスが悲しみに沈んでいるのはティトノスの不死なる運命(老衰しても死ねない酷い運命)が秤量の結果となっているからだと解釈した。ホメロス風アフロディテ讃歌第五番を念頭に置いたこの新解釈は後にジーモン自身によって反省され修正された。第16回マグナ・グラエキア学会の報告書に「ロクロイ・エピゼフュリオイの彫刻」と題した短い論文を寄稿(文献4)、そのなかでロクリの彫刻として両玉座を取り上げたのだ(1976年ターラントで開催されたこの時の学会テーマは都市ロクロイ・エピゼフュリオイそれ自体だった)。

ジーモンはすでに「アフロディテの誕生」を表したピナクス(「その3」の図12-13)の公表を通して《ルドヴィシの玉座》の故郷がロクリだと認知していた。当然その対作品もロクリの聖域にあったものとなる。先ず、二作をロクリ彫刻として位置づけ、《ボストンの玉座》にまつわる贋作の噂にも簡単に触れた。前著執筆時には彼女は未だ《ボストンの玉座》を実際に見ていなかったので、その美術的価値は《ルドヴィシの玉座》と同じだと考えていた。だが、実見後、その見解が変わったという(文献4, p.466)。《ルドヴィシの玉座》の方が優れていることを認識したのだ(《ルドヴィシの玉座》の方がより美しく、より質が高いことはほぼすべての研究者が口を揃えて言うことである)。そうはいっても、《ボストンの玉座》が真作であるという彼女の考えは変わらなかった。そして、《ルドヴィシの玉座》の主題解釈には修正の必要を認めなかったが、《ボストンの玉座》については、実見したことでかつての解釈が問題含みだったことが分かったと自ら告白した。この小論では《ルドヴィシの玉座》より《ボストンの玉座》主面の再考、再解釈に重点が置かれている。

ジーモンの再解釈によれば、右側の女性はデメテル以外に考えられない。このようなデメテルの表現はまさにロクリのピナクスに類例が見られる(図7)。デメテルがペルセフォネを探して大地の果てまで、ヘーリオスがそこから上るオーケアノスまで至り、深く悲しみに沈んでいる、そこへ彼女を慰め娘探しの手助けをしようとヘカテがやって来る場面。《ロクリのピナケス》中デメテルが表された唯一のピナクスとされる作例だ。このピナクスの女神と同じポーズをとったデメテルに対する左側の女性はアフロディテだ、彼女は悲しんでいるデメテルを説得するためにエロスに秤を持たせて、ペルセフォネが夫のハデスの許で過ごす一年の部分と母の許で過ごす部分を計らせている。〈二つの部分は二人の若者として擬人化されており、おそらくこれらはκλῆροιと呼ぶことができる……左の皿の若者がハデスに向かっており、それ故夫の許で過ごす一年の部分を表している、つまりもう一つの部分より重く、より重要であることを示しているにちがいない。ハデスの部分がより重く、より重要なのは、数多のピナケスが示すように、ハデスとペルセフォネのカップルが豊穣の配分者としてロクリで篤く信仰されていたからだ。それに対し、デメテルとペルセフォネの結びつきはロクリのペルセフォネ祭儀ではそれほど重要な役割を帯びていなかったように見える。それよりむしろ、ペルセフォネとアフロディテの関係がきわめて重要だった。この関係はピナケスではあまりに重なり合っているために、どちらの女神の場面なのかしばしば議論が生じるほどだった。《ボストンの玉座》に与えた私の解釈は仮説でしかないとしても、他の解釈より、ロクリの文脈によりいっそう適合する利点、ロクリにおける特有の宗教的状況によりいっそう一致するという利点を有しているといえよう〉(文献4, pp.473-474一部意訳)。

このように、ジーモンは《ボストンの玉座》を、ロクリのピナケスと結びつけながら、そしてロクリの特別の宗教的文脈にはめ込みながら解釈し直した。けれども、彼女が述べるとおり、〈ここに表現されている神話はこれ以外には文字資料にも図像資料にも伝えられていない。そのため、どの解釈も必然的に仮説の域を出ることはない〉のだ(文献4, p.470)。結局、彼女はこの小論では《ボストンの玉座》主面の再解釈のみに留まり、両《玉座》がどこに、どのように設置されていたかについて触れることはなかった。

(その5へ続く)

【文献】

- Th. Hoving, False Impressions. The Hunt for Big-Time Art Fakes, New York, 1996:256-278(Chapter 17)/ トマス・ホーヴィング著雨沢泰訳『にせもの美術史 メトロポリタン美術館長と贋作者たちの頭脳戦』朝日文庫 2002年:371-413(第15章)

- M. Guarducci, Il cosiddetto Trono di Boston, in Bollettino d’arte, 43,1987:49-62

- F. Studniczka, Das Gegenstück der Ludovisischen «Thronlehne», in Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, 1911:59-192

- E. Simon, La scultura di Locri Epizefirii, in Locri Epizefirii. Atti del sedicesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3-8 ottobre 1976, Napoli, 1977:463-477

- G. Gullini, Urbanistica e Architettura, in Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, eds. Giovanni Pugliese Carratelli ed altri, Milano, 1986:205-328

図1: イオニア式神殿の前での犠牲式 彩色陶板浮彫(ロクリのピナクス)復元図 前460年頃 [「その3」の文献11, tav.IX上図]

図2: イオニア式神殿の前での祭儀 彩色陶板浮彫(ロクリのピナクス)断片 復元図 前460年頃[「その3」の文献11, tav.VIII下図]

図3: ロクリ、マラサ地区のイオニア式神殿復元平面プラン(G. Gulliniによる) 前480-470年頃(この年代はG. Gullini文献5, p.299による) ナオス中央にプリュックナーが注目した、切り石に囲まれた穴が見える [文献5, p.302, tav.XXV-2]

図4: 大理石三面浮彫《ボストンの玉座》の主面浮彫 前470-450年頃(この年代は「その1」の文献9, p.20による)大理石(タソス島Vathy岬石切場から採石、ドロマイト混淆大理石) 高さ(中央)96cm 幅161cm [「その2」の文献1, Abb.33]

図5: リュラを弾く青年 《ボストンの玉座》右翼パネルの浮彫 高さ83cm 幅73cm [「その2」の文献1, Abb.34]

図6: 老女 《ボストンの玉座》左翼パネルの浮彫 高さ83cm 幅55cm [「その2」の文献1, Abb.35]

図7: ペルセフォネを思って悲しみに沈むデメテルと彼女を慰めにやって来るヘカテ(?)右上隅にヘリオス、左上隅にエオス(?) 彩色陶板浮彫(ロクリのピナクス)復元図 前460年頃 [「その3」の文献11, Taf.XV上図]

篠塚千惠子