古典学エッセイ

篠塚千惠子:表紙絵《ルドヴィシの玉座》(2021年10月掲載)に寄せて(その5)

インテルメッツォ:「その4」の図7のピナクスについて

1976年の第16回マグナ・グラエキア学会の総合テーマは、ロクリ(ロクロイ・エピゼフュリオイ)そのものに捧げられたものだった。都市それ自体が学会テーマに選ばれたのは、第10回の時のターラント(タラス)、第13回の時のメタポント(メタポンティオン)に次いで三度目だった。マグナ・グラエキア都市としてのロクリのあらゆる面――歴史と宗教(祭儀)、貨幣、都市のトポグラフィーと建築、美術、文学――について、各分野の専門家による研究発表が行なわれ、活発な討議がなされた。その模様は翌年出された二巻本の1000頁を越える部厚い報告書(「その3」の文献11)――それまでの研究と発掘調査の成果の総集編、さながら「ロクリ大全」というべき書物――に再現されている。

この報告書の中で、《ルドヴィシの玉座》を真正面からロクリの美術として扱おうと試みたのが前回触れたエリカ・ジーモンの小論(「その4」の文献4)なわけだが、他の報告者たちの多くもそうした位置づけでこの作品に言及している。《ルドヴィシの玉座》は、権威あるマグナ・グラエキア学会でロクリ美術として公認されたかの感がある。他方、《ボストンの玉座》の方は、《ピナケス》との主題的関連はほとんど全く見出されず、様式的類似もそれほど強くなかった。秤を持った有翼少年(「その4」の図4)も、左翼パネルの老女(「その4」の図6)も、《ピナケス》のみならず、同時代のギリシア美術のどこにも見当たらないような図像だった。左翼パネルは左部分が欠損し、また老女の右手も保存が悪く、何を手にしていたのか分からないのも主題解釈の障害となった。

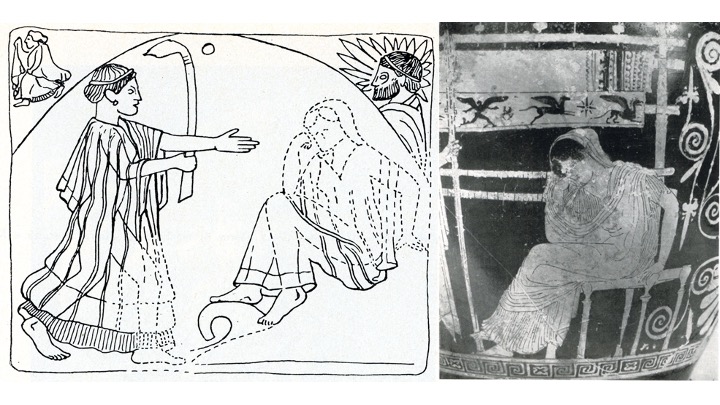

ジーモンはそれでも《ボストンの玉座》と《ピナケス》との結びつきを示す唯一の例として「その4」の図7のピナクスを挙げ、そこに表されているデメテルの悲しみに沈むポーズと《ボストンの玉座》主面(「その4」の図4)の右側の女性のそれが同じであることを強調した。だが、このピナクスのデメテルが果たして悲しみのポーズをとっていたかどうか、そしてこの女性が果たして本当にデメテルと解釈できるかどうかは、実のところ、確実ではないのだ。もともとこの女性人物の上半身のピースは欠けていて、そのポーズは推定によって復元されたものだった(「その4」の図7で推定部分が実線ではなく、点線で描かれているのを確認されたい)。ジーモンはそのことに留意することなく、この女性をデメテルとみなし、《ボストンの玉座》主面の右側の女性がとる悲しみのポーズと共通していると考えた。

このきわめて異例の図像を示すピナクスは、《ピナケス》研究の第一人者ザンカーニ・モントゥオーロが長い年月をかけて細片の接合パズルと取り組み、解くのに成功した一点だった。それは1964年の論文(「その3」の文献8)に、あの海からのアフロディテの誕生を表したピナクス(「その3」の図12-13)と一緒に発表され(図1-2)、どちらも同じ作家の手になるものとされた。実に興味深いことに、この時、問題の女性人物についてザンカーニ・モントゥオーロが下した解釈はジーモンのそれと同じではなかった。図2をよく見ていただきたい。この復元図では、右側の坐した女性の上半身は嘆きのポーズをとっていない。そこに点線で描き出されているのは、むしろ顔を起こし、左側の女性の方へ両手を差し出している若い女性の上半身なのだ。

つまり、ザンカーニ・モントゥオーロはこの女性を、消えた娘を思って悲しみに沈むデメテルとしてではなく、海から母の元へ帰還するペルセフォネとして解釈したのだった。松明を持って探しあぐねていた母は今ようやく娘を見つけて喜び迎えようとし、波の上に坐した娘は浜辺に駆け寄ってくる母を認めて両腕を広げる。ロクリのペルセフォネはハデスから

では、悲しみに沈むデメテルの復元図(「その4」の図7)は一体誰の推定になるものなのか?それはあの新進気鋭の研究者、ロクリのアフロディテがペルセフォネに劣らぬ重要な女神だったという大胆な仮説を学界に投じたヘルムート・プリュックナーだった。彼はザンカーニ・モントゥオーロが復元したこのピナクスを詳細に検討し(「その3」の文献2, pp.82-84)、波の上に坐して両腕を広げるペルセフォネの姿勢が不自然で、均衡を欠くと考え、むしろこの女性はオケアノスの波が打ち寄せる断崖の上に座し、頬杖をついて悲しみに沈むデメテルとして解釈すべきだと主張した。プリュックナーが想起したのはホメロス風デメテル讃歌に歌われる場面だった(デメテル讃歌第2番40-64行)。消えた娘を九日にわたって探し求め、十日目にエオスが輝いたとき松明を持ったヘカテが現れ、一緒にヘリオスのもとへ行って娘の行方を問い尋ねるというあの場面である。プリュックナーはザンカーニ・モントゥオーロの論文に載った復元図(「その3」の文献8, Fig.3=図2)に基づきながら、右の女性の上半身のみを描き変えたのだった(「その3」の文献2, Abb.15)。その際彼が参考にしたのは、機織りの途中で想いに沈むペネロペと傍に立つテレマコスを描いた名高い赤像式スキュフォスだった(p.83,Anm.624; p.164)(図3-4)。

どちらの復元図が正しいのか?どうやら、その後の研究では、ザンカーニ・モントゥオーロの復元案よりもプリュックナーのそれの方が理に適っているとされたらしい。どこでどう二つの復元案が比較検討され、プリュックナーの復元案が採用されるようになったのか、筆者は寡聞にして知らない(ロクリのペルセフォネ信仰がきわめて特殊であるとはいえ、この女神の海からの地上への帰還という神話ヴァージョンはあまりに異例過ぎて、その根拠を見出すことが困難だったからだろうか)。いつしかプリュックナーの復元案がこのピナクスの正当な唯一の復元のごとく図版に使われるようになった。こうした復元図版では、それが慣習なのか、推定者の名前が明記されることはほとんどない。ジーモンは二種の復元案の存在を知っていたはずなのに、このピナクスの復元案はあたかもこれ一つしかないかのごとく、ごく当たり前のように、プリュックナーの復元図を用い、彼の名前の言及も、ザンカーニ・モントゥオーロの別の復元図の言及も省略している。1976年のマグナ・グラエキア学会報告書の図版にも、後のLIMCのデメテルの項目の図版(LIMC IV(1988)882 Nr.458 s.v.Demeter)にも、プリュックナーの名前は記載されていない。

要するに、肝心の部分のピースが欠けているため、どれほどプリュックナーの復元案が説得力に富むとしても、推定の域を出ず、そこに憂いに沈むデメテルが表されていたかどうか確実ではないのだ。《ボストンの玉座》と《ピナケス》の結びつきは、《ルドヴィシの玉座》と《ピナケス》の関係に比べると遥かに弱いと言わざるを得ない。だが、《ボストンの玉座》は1976年のマグナ・グラエキア学会ではその対作品に引きずられるようにしてロクリ美術の一員に加えられ、その真贋問題は不問に付された。

(その6へ続く)

図1: 彩色陶板浮彫(ロクリのピナクス)断片群 前460年頃 ロクリ出土 レッジョ・ディ・カラブリア国立考古学博物館[「その3」の文献8, fig.1]

図2: 海から帰還するペルセフォネ(?)を迎えるデメテル(?)右上隅にヘリオス、左上隅にエオス(?)彩色陶板浮彫(ロクリのピナクス)図1の復元図(P. Zancani Montuoro案)前460年頃 ロクリ出土 レッジョ・ディ・カラブリア国立考古学博物館 [「その3」の文献8, fig.2]

図3: 機織りの途中で物想いに沈むペネロペ アッティカ赤像式スキュフォス部分 前440-430年頃 ペネロペの画家 キウージ国立考古学博物館63.564 [G. Neumann, Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst, Berlin, 1965, Abb.68]

図4: プリュックナーによるピナクス復元図(左:「その4」の図7と同じ)と彼が復元図作成のために参考にしたアッティカ赤像式スキュフォス部分図(右:図3と同じ)

篠塚千惠子