古典学エッセイ

篠塚千惠子:表紙絵《ルドヴィシの玉座》(2021年10月掲載)に寄せて(その2)

和辻哲郎はこの作品の美しさの秘密を「構図の妙」に見てとった。〈中央の海から出るヴィナスが両方に腕をあげ、それを左右から二本ずつの腕が出て助け上げようとしている、その六本の腕の交錯。左右にヴィナスに向かって膝をかがめている二つの肢体と、その外側に[=翼部で]外方へ向けて膝をかがめている二人の女(笛吹きと花嫁)。それらの肢体を包んで左右に垂れている

まことに正鵠を射た観察。主面左右の女性(ホーラともニンフともモイラとも呼ばれる)の衣文のそれぞれ微妙に異なる繊細優美な表現はこれまでどれほど称賛されてきたことか。向かって左の女性がまとうペプロスの襞はいくぶん緩やかに、右の女性がまとうキトンの襞はより細やかに流れ落ちる。足元に散らばる小石が水辺の光景を喚起する。中央のアフロディテのまとう薄いキトンは濡れて透き通り、その襞は肌に張り付くようにして、あらわになった胸のふくらみやその下の窪みを伝って滴り落ちる。しかしその衣文の縦に落ちる流れを、両側から女神を支える二人の女性が持つ一枚の布が堰き止める。少し厚手のその布は今まさに海から上がる女神の身体の一部を遮蔽している(図1)。

ここに美しさだけでなく、秘儀的雰囲気を嗅ぎ取った研究者は少なくない。単なる沐浴儀式でも神話場面でもない、この場面の本質は誕生の出来事の秘儀性、祝祭性にあると。1959年に小冊ながら密度の濃い内容の《ルドヴィシの玉座》論を出したエリカ・ジーモンは、アフロディテの身体の一部を隠しているこの布に宗教的意味を見出した。儀式に用いられる神聖な布なのだという。この布は〈直接的に祭式機能を満たし、私たちの眼から女神の形姿を遮蔽する〉。だが、〈女神の姿を完全に遮蔽するわけではない。私たちは女神の身体の現前を震撼しながら体験する〉(文献1,p.51)。

秘儀には、不可視ではあるけれど完全に不可視ではなく、一部が私たちに見えていることが重要であるのにちがいない。換言すれば、見えていても一部が見えないこと。たしかに、今まさに海から姿を現そうとしている女神は未だ全身を現していない。太腿から上の身体が正面を向いて私たちの前に在る。だが、顔は私たちの方を見ることなく、左の女性の方を見上げている、〈植物が光に向かって自ずと花開くように〉(文献1,p.10)。全身像の人物が登場しているなかで身体が途中で断ち切られたような姿の人物は現代の観者の眼には奇異に映るかもしれない。これは一種古めかしい表現法なのだ。この表現法によって場面の秘儀性が強められている。「今まさに現れつつある」という現在進行形の動きを表現するためにギリシア美術はこのような独特の「かたち」(ジーモンも他の研究者もこれをアノドスἄνοδος表現と呼ぶことがある)を編み出した。たとえば、パルテノン東破風彫刻両端の太陽神ヘリオスと月神セレネの表現(セレネは現れるのではなく西の海に没していくのだけれど)。その他にも、クラシック時代のアッティカ陶器画には、エリクトニオスの誕生場面で幼児をアテナに渡すために大地から現れるガイア(図2)、「人類最初の女性」の誕生場面のパンドラ(図3)がある。ペルセフォネもハデスから地上への帰還場面で大地の割れ目からこのような「かたち」で姿を表す(図4)。アフロディテの誕生も同じような「かたち」で表された陶器画が何点か知られている(図5)。ゼウスの頭から生まれるアテナの表現のように前7世紀に遡るきわめて珍しい例(図6)もある。

こうしてみると、この独特の表現法は特別な場面のために――とくに神や英雄の不可思議な誕生場面のために――編み出されたのかと考えてみたくなる。神の誕生とは私たちの前に神が初めて現れる神秘の出来事、つまり神の最初の

そして、アフロディテの身振りもまた、一種古めかしい顕現図像を想起させはしないだろうか。後世のキリスト教美術で「オランス」と呼び慣わされているあの身振り。キリスト教美術ではこの身振りは神を敬う信者の身振りとされるが、ギリシア美術では――とりわけ青銅器時代のエーゲ美術に――神が顕現する際の身振りとして表されることがあった。その顕現身振りがこのアフロディテの両腕を大きく上方に広げた身振り――おそらく実際は左右から女神を迎えようとする女性たちの肩につかまろうとしている身振り――と重なり合うように見える。

いみじくも和辻哲郎が指摘した〈構図の妙〉は見れば見るほど増殖していくのだが、それらはすべて中央のアフロディテを際立たせることに奉仕している。一部しか現れていない女神の身体を中心軸にしたシンメトリー、いくつもの三角形(ピラミッド構図)。和辻の言う〈六本の腕の交錯〉から聖なる空間が生まれ、その中心にアフロディテの最初の日の光を浴びて輝く顔が配されている。〈すべての力が中央の人物から発光している〉。〈女神の現前が密かに、秘儀として、成就される。これを見、触れ、布で隠している二人の侍女は自らその秘儀の一部と化している。彼女たちがそこに在ることで、出来事の秘儀性が私たちに初めて自覚されるのだ〉(文献1, p.10)。

この場面から外方を向いた女性を配した翼部もむろん主面に奉仕している。この翼部はキリスト教美術の

ジーモンはこの偉大な女神をオリエント起源のアフロディテ、すなわちアフロディテ・ウラニアと特定した。ヘロドトス(I.105)に語られているように、シリアのアスカロンからヘラスへやって来た女神、植物と女性の生殖と結婚を司る女神だった。この女神の神殿で売春を行うことはその信仰において通例であり、女神が最も好む供物は香だった。〈結婚と多産と

こうして、ジーモンもまた、夙にペーターセンが解釈していたように、《ルドヴィシの玉座》翼部の女性の一方をヘタイラないしヒエロドゥーロス、もう一方を花嫁と解釈した。残された大きな問題は、《玉座》の

それだけでなく、どちらの場所も《ルドヴィシの玉座》の故郷として名乗りを挙げられそうな根拠をもっていた。ロクリでは《ロクリのピナケス》と通称されるテラコッタ浮彫が続々と発見されており(図8)、早くから《ルドヴィシの玉座》との様式的類似性が指摘されていた。ジーモンは様式の類似性だけでなく、それらのピナケスのうちにも《玉座》浮彫の秘儀性と相通ずるものがあることを見てとっていた。他方、《玉座》のローマでの再利用を考えたときには、エリュクスが優位に立つとジーモンは考えた。《玉座》はローマ郊外のポルタ・コリーナに建てられたウェヌス・エリュキナエ神殿を荘厳するためにエリュクスのアフロディテ神域から運ばれて来たものだとするあのペーターセンの仮説。この仮説ほど《玉座》の第二の用途をうまく説明してくれるものはないではないか。エリュクスかロクリか、〈結論を出すにはあまりに二つの場所の祭儀に関する知識が現状では乏し過ぎる〉(文献1, p.97)。迷った末にジーモンが最終的に選んだのはシチリアの聖地だった。アウグストゥス時代にローマのウェヌス・エリュキナエ神域は、この皇帝の出であるユリウス家の祖先神がウェヌスであることから大いに繁栄した。それを考えると、《ルドヴィシの玉座》はアウグストゥス時代にエリュクスの聖地からポルタ・コリーナの聖地へ運ばれて来たのであろうというのが彼女の結論だった。

だが、イタリア人考古学者たちがロクリで展開していた考古学調査・発掘はこれとは反対の方向を示唆するような成果を挙げつつあった。20世紀後半の《ルドヴィシの玉座》研究はロクリを中心に進展していくことになるのだ。(その3へ続く)

【文献】

- E. Simon, Die Geburt der Aphrodite, Berlin, 1959

- E. Simon, Die Götter der Griechen, München, 1969

- E. Langoltz, Ancient Greek Sculpture of South Italy and Sicily, New York, 1965(Translation of Die Kunst der Westgriechen in Sizilien und Unteritalien)

図1: 《ルドヴィシの玉座》主面中央部分 前460年頃 大理石 ローマ国立博物館アルテンプス宮殿inv.8570[文献1, Abb.2]

図2: エリクトニオスをアテナに渡すガイア アッティカ赤像式ヒュドリア部分 前470-450年頃 オイナンテの画家 キウージ出土 大英博物館[文献1, Abb.6]

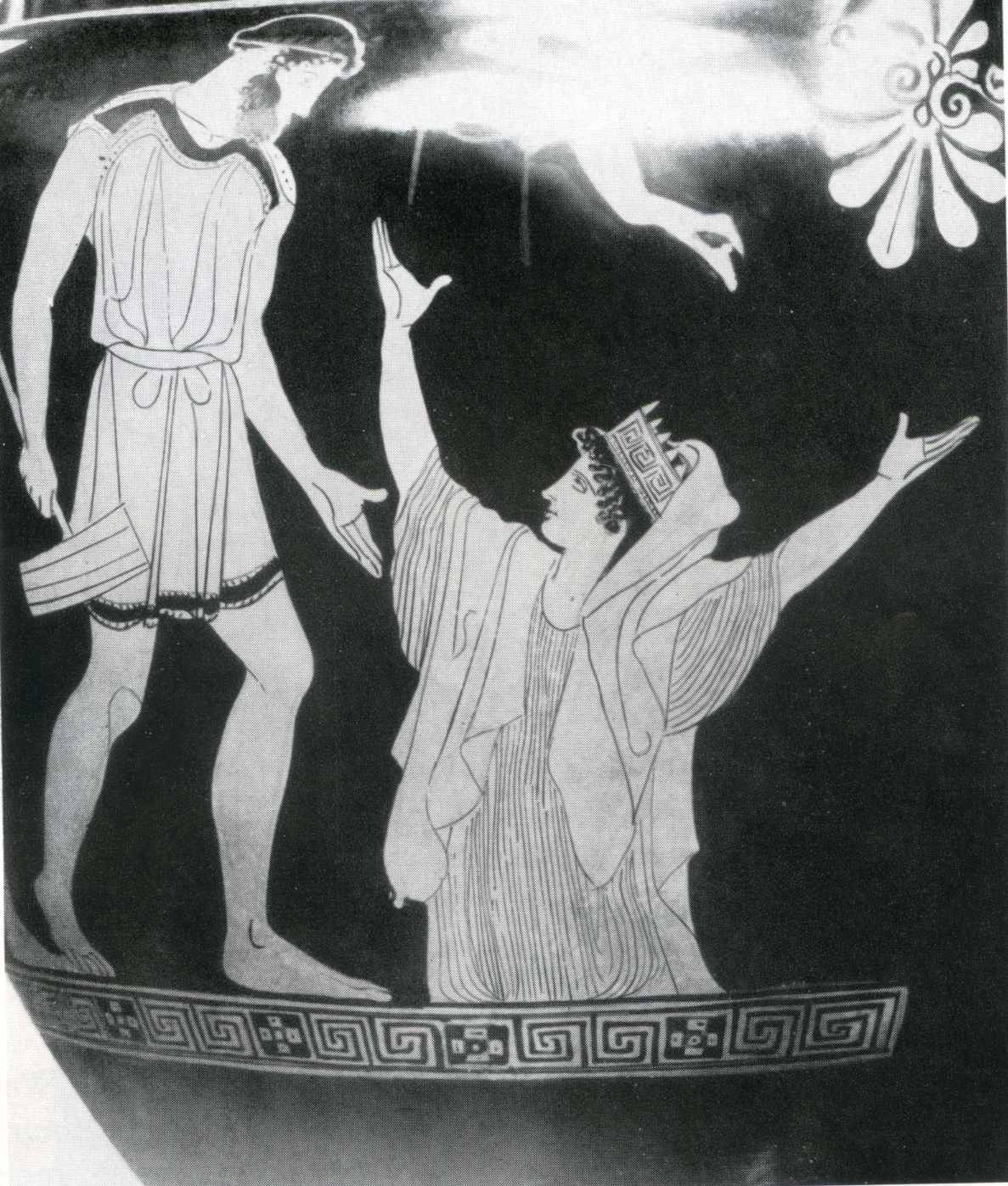

図3: パンドラの誕生(エピメテウスとパンドラ) 赤像式渦形クラテル部分 前450年頃 ポリュグノトス・グループ オクスフォード大学附属アシュモール美術館[文献1, Abb.7]

図4: ペルセフォネの地上への帰還 赤像式鐘形クラテル部分 前440年頃 ペルセフォネの画家 メトロポリタン美術館 [文献1, Abb.8]

図5: アフロディテの誕生 アッティカ赤像式ヒュドリア部分 前450年頃 ボローニャ417番の画家 ジェノヴァ市立博物館inv.1155[文献1, Abb.28]

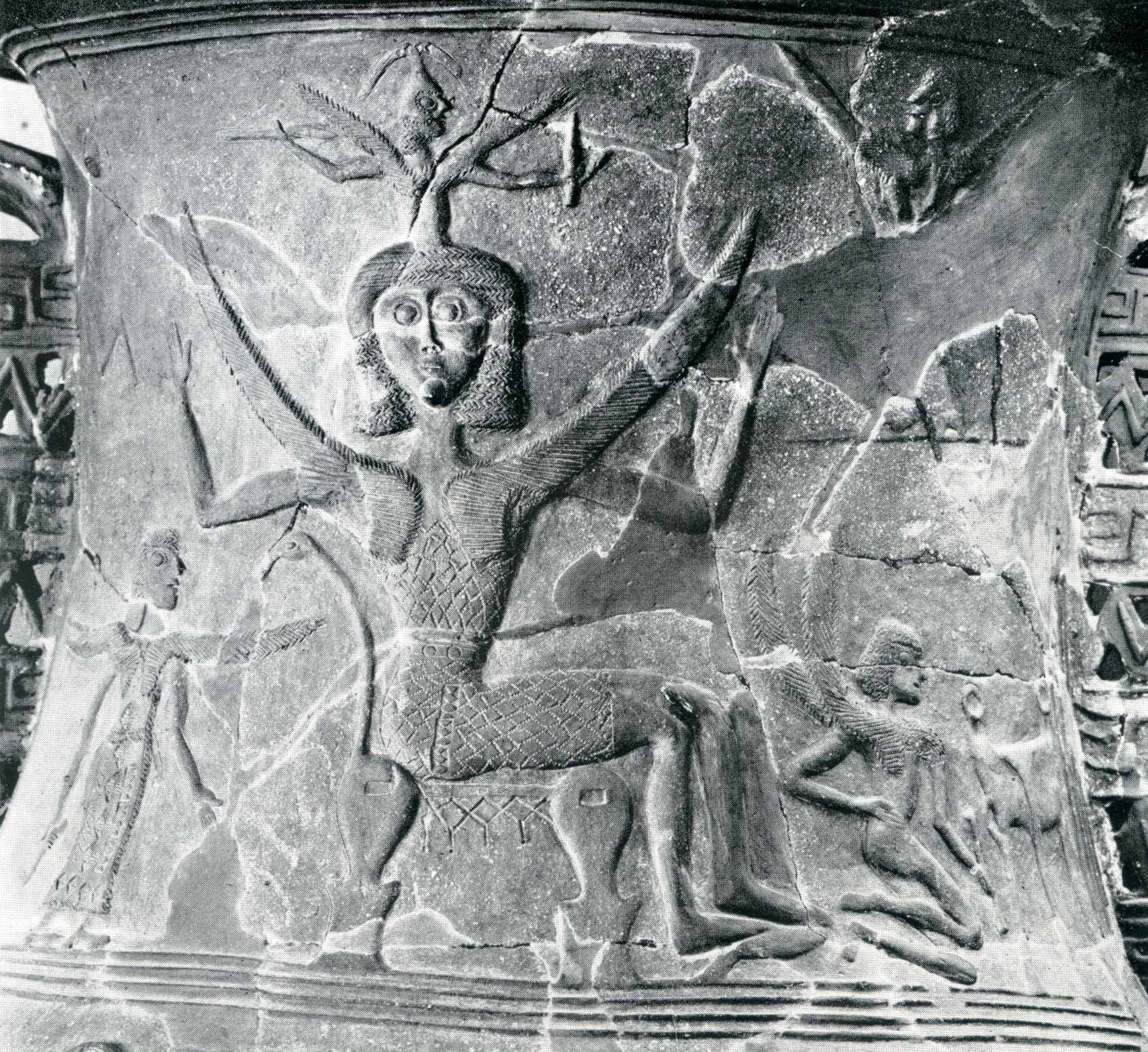

図6: アテナの誕生 陶製浮彫ピトス部分 前7世紀第1四半期 ティノス島出土 ティノス考古学博物館[文献2, Abb.165]

図7: 《ルドヴィシの玉座》左右の翼パネルを開いた形にして主面を中心に配列[文献1, Abb.1,3,4]

図8: エロスとプシュケ(?)の引く車に乗るアフロディテとヘルメス 彩色陶板浮彫(いわゆるロクリのピナクス) 前470-460年頃 ロクリ出土 高さ23.3cm ターラント国立考古学博物館[文献3, pl.IX]

篠塚千惠子