古典学エッセイ

篠原道法:中国的古典学研究事情1

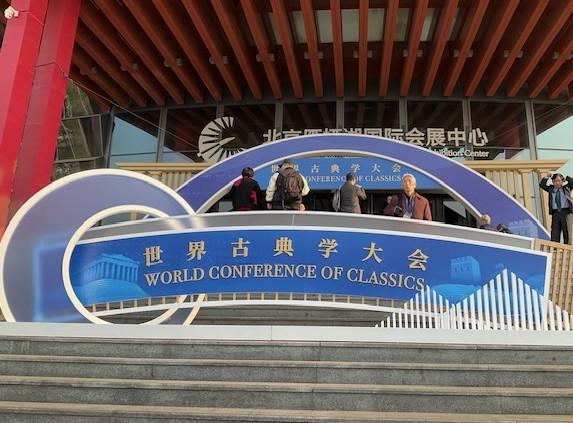

昨年2024年11月6日~8日に中国北京郊外の雁栖湖国際会議・展示センターで開催された、「古典文明を通じた東西の相互関係」を大きなテーマとする古典学の国際学会、World Conference of Classics: Classical Civilizations and the Modern Worldに参加した(写真1、2)。本稿では、本学会への参加を通じて中国における古典学研究の現状について考えたことを述べたい。

学会は次の8つのフォーラムによって構成されていた。

- Parallel Forum I: The Logos and Spirit of Classical Civilizations

- Parallel Forum II: Translation and Interpretation of Classics

- Parallel Forum III: Classical Philology and Classical Traditions

- Parallel Forum IV: Classical Studies and Mutual Learning between Civilizations

- Parallel Forum V: Classics and Chinese Historiography

- Parallel Forum VI: An Ethical Dialogue between Confucianism and Ancient Greek Philosophy

- Parallel Forum VII: Classical Wisdom and the Age of Digital Intelligence

- Parallel Forum VIII: Classics and the Future of Humanity

各フォーラムでは、30~60名の研究者が2日間(7日、8日)に分けて各々10~15分程度報告を行った(大規模なフォーラムの場合、複数の部屋を使って同時並行で報告が実施された)。また本学会の招待を受けた東洋/西洋古典学の研究者は中国国内から221名、海外から158名の合計379名であった。ちなみに私は、2017年にThe British School at Athensへ留学していた際に知り合った、当時はアテネ大学の留学生、そして現在は重慶にある西南大学の歴史文化学院副教授である張緒強氏の招待で本学会に参加した。

さて、本学会のフォーラム・報告者の数が非常に多いこともあって、フォーラムをはしごするのは困難であり、私は配属された第3フォーラムに2日間張り付いた状態であった。 そのため、あくまで第3フォーラムで行われた発表を聴いた私の印象に過ぎないが、中国人の研究者による西洋古典学の研究の水準は総じて高かった(私が配属された第3フォーラムの分のみだが、プログラムのPDFファイルを添付する。第3フォーラムで行われた中国人研究者を含むすべての報告者の発表タイトルについては、こちらを参照)。

近年では中国でも留学してさらには学位を取得する研究者が多くなっていると聞いている。例えば、私が日本学術振興会の特別研究員(PD)として調査・研究のため頻繁にギリシャを訪れていた2010年代後半、アテネ大学では中国からの多くの留学生が受け入れられていた。こうした状況が研究水準の向上の一因となっているのだろう。また現在、中国の各大学は分野を問わず教員として外国出身の研究者を多く採用しており、これも研究水準の向上に寄与していると思われることを付言しておきたい。

なお私自身は、“Cemeteries as the Public Sphere in Classical Athens”というタイトルで報告した。本報告では、古代中国において一般的に死者供養のために地下の墓室に墓誌が安置されたのに対して、古代ギリシアでは道行く人々に誇示するように墓碑が設置されたのはなぜかという問いを出発点に、墓碑上の戦士や夫婦関係等の表現を具体例として挙げつつ、古典期アテナイでは、墓碑が設置された墓域が、供養の場のみならず、ポリスの様々な問題をめぐって住民間でコミュニケーションするための公共空間としても機能していた可能性を指摘した。

話を本題に戻すが、先述のとおり本学会は中国国内だけではなく海外からも非常に多くの研究者を招待して開催された大規模な国際学会であり、当然のことながらその実現は中国政府の様々な面での支援によるところが大きい。以下では、政府によるこうした手厚いサポートのもとで行われている中国での古典学研究の現状について、私が本学会に参加して知ったことをいくつか紹介したい。

1.儒教関連の海外研究者招聘プログラムの開始

国際学会の閉会にあたり、儒教を研究対象とする海外研究者を招聘するプログラム、The International Renowned Scholars "Qilu Visiting and Research Residency Program"の開始が宣言された。中国政府は現在、世界平和に通じる思想の一つとして儒教を全世界にプロモートしており、その一環として今回のプログラムがお披露目となった。本プログラムは開始間もないが、多くの海外の研究者が中国に集まる契機となることは間違いないだろう。

ちなみに本学会の前には、招待を受けた研究者は四川省と河南省、山東省と三か所のいずれかで数日間エクスカーションに出かけたが、私を含め多数の招待者が参加した山東省のエクスカーションは、山東省の曲阜が孔子の故郷ということもあって、孔廟・孔府のほか、出生地の尼山に建設された巨大孔子像を伴うテーマパークや博物館を訪れるコースとなっていた。こうしたコース設計からは、参加者に孔子・儒教をアピールしようとする強い意図が窺えた。また蛇足になるが、孔子像と言えば、2021年、アテネの古代アゴラ遺跡の一画にソクラテスと対話している孔子の銅像が設置されている。ギリシャの日刊紙、『カシメリニ(Η Καθημερινή)』のWebサイトに写真付きの関連記事が掲載されているの で、参照されたい。

リンク: Statues of Socrates and Confucius unveiled at the Αncient Agora | eKathimerini.com

2.Center for Chinese and Greek Civilizationsの創設

2023年、Center for Chinese and Greek Civilizations(中国語表記:中希文明互鑑中心、現代ギリシャ語表記:Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού〔略記:ΚΕΛΚΙΠ〕)の創設が宣言され、中国本部は西南大学に、またギリシャの本部はアテネ大学に設けられた。上記の二大学のほか、中国とギリシャ両国の複数の大学が提携している。現在の中国-ギリシャ間の密接な関係が創設の背景にあることが容易に想像されるが、いずれにせよ、中国とギリシャ(+古代ギリシアを文化的源流のひとつとする欧米圏)、相互の理解を深めることを主な目的の一つとして、現在、両国の提携大学で様々なプログラムが実施されている(詳細は、本センターのウェブサイトを参照)。

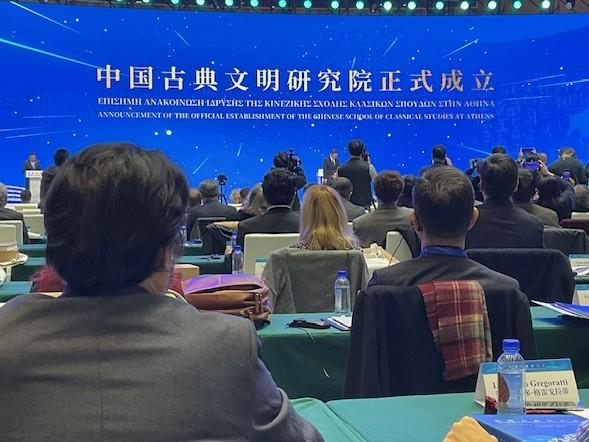

3.The Chinese School of Classical Studies at Athensの創設

国際学会の閉会式で、上述の海外研究者招聘プログラムの実施とともに正式に宣言されたのが、ギリシャでの中国の西洋古典学研究の拠点である、The Chinese School of Classical Studies at Athens(中国語表記:中国古典文明研究院、現代ギリシャ語表記:Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα、英語略記:CSCSA)の創設である(写真3)。研究所のウェブサイト(http://www.cscsa.com.cn/)によれば、アテネ市内のアクロポリスの南西に大きなビル一棟を確保している(そのほか現在の活動状況も、上記ウェブサイトを参照)。研究所の設置は建物の確保のための財源の問題も含めて実現のハードルは高いのだが、先述の中国とギリシャとの間の密接な関係や中国政府の支援のおかげでそのハードルも難なく超えられたという印象が強い。

このように、現在中国では、政府の手厚い支援により古典学の研究が活況を呈している。もちろん、これまでに適時言及したように、その背景に政治的思惑が見え隠れする。今回のような大規模な国際学会の開催自体、学問の分野でも中国がリーダーシップを発揮する立場にあることを、また本学会のテーマを踏まえるならば、中国と欧米の間の相互理解が可能であることを対外的にアピールする機会であるがゆえに、中国政府は手厚い支援をしている面もあろう。そうであるにせよ、現場の中国の研究者たちは、自分たちの手で古典学を盛り上げ発展させたいという熱意に満ちていた。今回中国で開催された国際学会に参加して私が肌で感じた中国における古典学研究の現状は、以上のようなものである。

補論:中国における西洋古典学研究の先駆者たち

本論で述べたように、中国の西洋古典学研究の水準が近年著しく向上していることは間違いないが、その礎を築いた人々の存在にも目を向ける必要がある。それ故に補論として、中国における西洋古典学研究の先駆者たち―そのなかでも特に羅念生氏―についても述べておきたい。

中国における古代ギリシャ史研究の歴史をまとめた徐松岩氏の論文2では、そのエポック・メイキングな時期として中華人民共和国の建国後の特に1980年代から90年代が挙げられており、この時期には一次史料や欧米の研究の翻訳・紹介や、マルクス主義(唯物史観)に基づく古代ギリシア史の解釈が盛んに行われるようになっていたことが指摘されている。また1984年には、吉林省長春市にある東北師範大学で、林志春氏および周谷城氏、呉玉立氏の主導の下に世界古典文明史研究所が設立され、現在でも中国における西洋古典学研究の重要な拠点のひとつとなっている。

このように、中華人民共和国建国後の1980年代から90年代が中国における古代ギリシャ史、さらに言えば西洋古典学研究において重要な時期のひとつだと思われるが、中国における西洋古典学研究の発展を語るうえでは、中華人民共和国建国以前の研究者の存在も看過できない。根岸総一郎氏の論文3で指摘されているように、そのうちの一人にして、中国における西洋古典学研究の碩学と評価できる人物が羅念生氏(1904年-1990年)である。

羅念生氏については、本学会の第3フォーラムにおいて、The American School of Classical Studies at Athens(以下、ASCSAと略記)のアーカイブ・ディレクターであるNatalia Vogeikoff-Brogan氏が報告しており(プログラムのPDFデータの見開き13頁目)、同じ内容は2010年にネット上でも公開されている(“Mr. Lo”: The First Chinese Student at the American School of Classical Studies at Athens, 1933. | From the Archivist's Notebook)。詳細はそちらで確認していただきたい。以下では、根岸総一郎氏の論文やNatalia Vogeikoff-Brogan氏の報告を踏まえて、羅念生氏の経歴ついてごく簡単に紹介する。

彼は、北京市にある清華大学卒業後、アメリカに渡ってオハイオ州立大学やコロンビア大学、コーネル大学で学んだ。その過程で1933年から翌年にかけてASCSAに中国人として初めて所属し、1934年には研究成果をまとめて、“Oedipodeia: A Chronological Sketch of the Original Source Material of Greek and Latin Tragedy”という論文を提出している。1934年に中国へと戻った後は、北京大学や四川大学、清華大学で教壇に立ち後身の育成にあたっている。また彼は、ギリシア悲劇(アイスキュロス及びソフォクレス、エウリピデスの諸作品)のほか、アリストファネスの喜劇、アリストテレスの『弁論術』や『詩学』、プルタルコスの『英雄伝』等の翻訳にも取り組んでおり、中国における西洋古典の普及にも大きく貢献している。なお、彼の息子である羅錦麟氏も父の後を継ぐようにギリシア悲喜劇の研究をしており、現在の中国における西洋古典学研究の重鎮の一人となっている。

近年の中国における西洋古典学の著しい発展は現在の中国人研究者たちの熱意によるところも大きいが、これまでに見てきたように、それも中華人民共和国建国以前からの、羅念生氏ら先駆者たちが築いた研究の基盤があってこそ可能であったと言える。日本において羅念生氏に相当する西洋古典学研究者として、村川堅固氏や久保勉氏、田中秀央氏、原隨園氏、呉茂一氏ら(以上、生年順、19世紀生まれの研究者のみ)を挙げることができよう。今回の国際学会に参加して(恥ずかしながら)初めて羅念生氏の存在を知り、彼について調べるなかで、日本における西洋古典学の研究者の端くれとして、改めてその先駆者たち足跡を辿る必要性を感じた次第である。

篠原道法

- ^本稿は、古代世界研究会発行の『かいほう』164号(2025年5月23日発行)6-8頁に掲載された拙稿、「<国際学会参加記>中国における古典学研究の現状」を加筆・修正したものである。転載を許可してくださった古代世界研究会に、感謝申し上げたい。なお、本稿における中国語は、読みやすいように、繁体字をベースとして日本人になじみのある漢字表記に変換している。

- ^徐松岩「中国的古希臘史研究回顧」崔延強編『文明互鑑発展報告2024』西南大学出版社、2024年、39-78頁。

- ^根本総一郎「近代中国におけるギリシア文学―周作人と羅念生を中心に(付:古代ギリシア文学翻訳年表)」『慶應義塾大学日吉紀要―言語・文化・コミュニケーション』36号、2006年、59-77頁。